Die veröffentlichte Meinung

19.04.2023 | Eine Inhaltsanalyse der deutschen Medienberichterstattung zum Ukrainekrieg. Ein Artikel von <b>Harald Welzer</b> und <b>Leo Keller</b>.

Auf dem Höhepunkt der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine, am 20. Januar 2023, bekam einer der beiden Autoren dieses Textes eine E-Mail aus der Redaktion der Welt mit der Bitte, sich zum gerade veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend zu äußern. Dort ging es um die Meinung der Bevölkerung zur Lieferung von Kampfpanzern, und interessant schien dem Absender, dass 52 Prozent der jüngeren Deutschen (zwischen 18 und 34 Jahren) dagegen waren, womit sie die relativ stärkste Gruppe der Ablehnenden stellten. Dieser Sachverhalt zog die folgenden journalistischen Fragen nach sich, die man zu beantworten bat: »Wie sollte die Konsequenz aus diesem Dissens zwischen Jungen und Alten sein? Muss die Politik, müssen Medien den Jüngeren nur ›besser erklären‹, warum Leopard-Lieferungen nötig sind?«

Unschwer erkennt man an diesem Beispiel, dass der Absender so wenig Zweifel an der Notwendigkeit der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine hegte, dass ihm völlig aus dem Blick geraten war, dass der journalistische Auftrag eigentlich nicht darin liegt, anderen Menschen zu erklären, warum sie falscher Meinung sind. Allerdings, und davon wird in diesem Text noch die Rede sein, lässt sich im deutschen politischen Journalismus eine solche Einhelligkeit in Fragen des Ukrainekrieges beobachten, als sei tatsächlich die Funktion des Journalismus für die moderne demokratische Gesellschaft, für richtig Erkanntes unters Volk zu bringen, auf dass dieses es gleichfalls als richtig erkennt.

Genuin war die Aufgabe des Journalismus einmal anders definiert (siehe auch den Beitrag von Michael Haller in diesem Heft) – nämlich die in »vielfältige Interessen differenzierte Gesellschaft« abzubilden,1 insbesondere auch deshalb, weil die politischen Institutionen erhebliche Repräsentationslücken aufweisen und bestimmte, besonders auch marginalisierte Gruppen geringere Chancen haben, ihre Auffassungen politisch zur Geltung zu bringen. Schaut man sich die Zusammensetzung des aktuellen Deutschen Bundestags an, fällt nicht nur auf, dass zwei Drittel seiner Mitglieder Männer sind, sondern auch, dass 87 Prozent einen Hochschulabschluss haben; im Bevölkerungsdurchschnitt trifft das auf nur 20 Prozent der Leute zu. Unter den Abgeordneten haben nur sechs Prozent eine abgeschlossene Berufsausbildung als höchsten Bildungsabschluss, in der Gesamtbevölkerung dagegen die Hälfte. Gerade zur Korrektur solcher parlamentarischer Missrepräsentationen sind die Medien in der Demokratie da, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, um eine angemessene Urteilsbildung zu relevanten Geschehnissen überhaupt zu ermöglichen.

Aber viele Beobachtungen und Umfragen zum gesunkenen Medienvertrauen und zu den Veränderungen im Mediengebrauch aus den vergangenen Jahren legen den Verdacht nahe, dass sie diese »Integrationsfunktion«, die ihnen neben der Informationsfunktion zukommt, kaum mehr wahrnehmen. Im Gegenteil legt der »Regierungsfliegerjournalismus« von in Talkshows überpräsenten Alpha-Journalistinnen wie Melanie Ammann vom Spiegel, Robin Alexander von der Welt oder Gregor Peter Schmitz vom Stern eine Verdoppelung des Elitenproblems nahe: Politischer Journalismus scheint zu einer Form des freiwilligen Embedded-Journalism geworden, dessen Statusmerkmale die intime Einbezogenheit in die Kommunikationen im »politischen Berlin« (Robin Alexander) und das Mitfliegen bei Staatsbesuchen sind.

Das ist aber keineswegs eine Geschmacksfrage, denn der politische Journalismus schrumpft auf diese Weise von der Analyse und Vermittlung der gesellschaftsrelevanten politischen Anforderungen und Entscheidungsprozesse auf eine kleinteilige Exegese politischer Ränke – am liebsten zwischen Angehörigen von Koalitionen. Solcherlei Journalismus zu – nationaler – Politikerpolitik ist aber gerade in dem Sinn etwas anderes als politischer Journalismus, weil er nicht informiert und aufklärt, um eine empirisch grundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, sondern weil er nach den Konjunkturen in der Ökonomie der Aufmerksamkeit jene Konflikte und Konkurrenzen besonders gern ausstellt, die skandalisierbar sind und großen »Wallungswert« (Roger Willemsen) haben. Da schreibt man probaterweise auch Ministerinnen aus dem Amt oder heizt Konflikte zwischen Koalitionären so auf, dass sie womöglich zu Regierungskrisen führen, über die man dann wiederum aus ganz intimer Sicht berichten kann. Auf diese Weise transformiert sich der politische Journalist zum politischen Akteur – freilich ohne dafür in irgendeiner Weise mandatiert zu sein.

Das ist schon problematisch genug, wird aber geradezu fatal, wenn sich Entwicklungen entfalten, für die weder die Politik noch das mediale Personal ein Skript hat. Krisen haben diese unangenehme Eigenschaft, dass niemand weiß, wie sie sich entfalten werden; das Wissen und die Routinen, die in Zeiten der Normalität erworben wurden, sind hier nur begrenzt hilfreich, aber gerade in Krisenzeiten besteht erhöhter Deutungsbedarf, weil die unsichere Entwicklung ja durchaus als beunruhigend oder bedrohlich empfunden wird. Deshalb kann man in Krisenzeiten mit unklarer Entwicklungsperspektive – oder fehlendem »Skript« – historisch immer wieder eine rasche Verengung des Diskursraums beobachten. Je unklarer und beängstigender eine Situation, desto eindeutiger die normativen Perspektiven und die daraus resultierenden Forderungen an die verantwortlichen Akteure. Es findet eine Komplexitätsreduktion zugunsten von eindeutigen Pro- und Kontra-Haltungen statt.

Auch dieser Sachverhalt steht in Widerspruch zu der schon erwähnten Aufgabe des Journalismus, die informationelle Landschaft ausgewogen und differenziert auszumessen und dabei möglichst viele Perspektiven zur Geltung zu bringen, damit die Rezipienten sich gut begründete Meinungen zum Geschehen bilden können. Dabei ist es auch eine Aufgabe der Medien, die Auffassungen in unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft gerade zu krisenhaften und konsequenzenreichen Geschehnissen angemessen zur Geltung zu bringen. Dies gilt zumal für Krisen, die mit Gewalt und Eskalationsrisiken einhergehen – gerade da wäre es verantwortungsvoll, ein möglichst breites Spektrum von Beobachtungen, Analysen und Einschätzungen zu liefern und bestimmte Perspektiven nicht von vornherein abzuwerten oder gar nicht zu berücksichtigen. So wäre etwa eine gesellschaftliche Stimmungslage, in der die Forderung von verstärkten Waffenlieferungen mit kleinen Schwankungen über die gesamte Kriegszeit von etwa der Hälfte der Bevölkerung unterstützt und von der anderen Hälfte abgelehnt wird, in den Leitmedien mindestens grob abzubilden. Das bedeutet auch die qualifizierte Darstellung von Chancen und Risiken politischer Entscheidungen, deren Bewertung ja erst in der Bevölkerung zu Zustimmung oder Ablehnung führt. Sollte das nicht der Fall sein, könnte man sagen, erfüllen die Medien ihre Rolle in der Demokratie nicht angemessen.

Dass eine solche Vereinseitigung der Perspektive auf den Krieg in dem Buch Die vierte Gewalt von Richard David Precht und einem der beiden Autoren2 dieses Textes behauptet wurde, ja, dass eine starke Diskrepanz zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung herrsche, führte im vergangenen Herbst zu einiger Aufregung, zumal der empirische Beleg für diese These damals noch ausstand, wie nicht zu Unrecht moniert wurde.

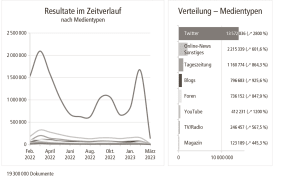

Der kann nun nachgeliefert werden, und zwar gleich doppelt. Zum einen ist gerade eine klassisch inhaltsanalytische Untersuchung der Berichterstattung und Kommentierung in den acht Leitmedien (FAZ, Süddeutsche Zeitung, Bild, Spiegel, Zeit, ARD Tagesschau [20 Uhr], ZDF heute [19 Uhr], RTL Aktuell [18 : 45]) durch eine Forschungsgruppe um Markus Maurer von der Uni Mainz erschienen, die aber lediglich einen Untersuchungszeitraum vom 24. 2. bis 31. 5. 2022 umfasst; die Otto-Brenner-Stiftung hat den Endbericht am 18. 2. 2023 veröffentlicht. Diese Leitmedien haben auch wir untersucht, aber wir können unsere folgenden Aussagen in Bezug auf den viel längeren Zeitraum vom 1. 2. 2022 bis zum 31. 1. 2023 machen. Unsere empirische Grundlage umfasst 107 000 Texte, die zum Thema »Krieg in der Ukraine« in den Leitmedien über diese Periode hinweg publiziert wurden (mit Ausnahme jener der Zeit, die ihre Artikel für automatisierte Crawling-Prozesse nicht zur Verfügung stellt), dazu konnten wir auch 1,1 Millionen Beiträge aus 140 Regionalzeitungen auswerten. Neben den Texten zum Ukrainekrieg in diesen traditionellen Medien haben wir für diesen Text auch 13,5 Millionen Twitter-Beiträge analysiert, die im selben Zeitraum zum Krieg erschienen sind.

Zur Methode

Die Analysen für diesen Text stützen sich auf eine Datenbank mit 19,3 Millionen Texten zum Ukrainekrieg aus den unterschiedlichsten Medien, die uns das Beratungsunternehmen Blue Ocean Semantic Web zusammen mit Talkwalker zur Verfügung stellte. Das verwendete Analysesystem von Talkwalker erlaubt es, sehr große Mengen von zunächst unstrukturierten Daten (Zeitungsartikel, Blog-Beitrag, Tweet/Retweet, Forum-Kommentar etc.) zu erfassen, nach formalen und inhaltlichen Kriterien zu strukturieren und zu indexieren. Anschließend kann es auf spezifische Fragestellungen hin inhaltlich ausgewertet werden. Dafür werden die Daten von allen bestehenden online-Quellen systematisch und automatisch vom Talkwalker-Systemen erfasst und zu einer umfassenden Datenbank vorverarbeitet. Mit Hilfe einer proprietären, leistungsstarken AI-Engine werden die Daten segmentiert, kategorisiert und indexiert. So können sie in einem Vorbereitungsschritt so strukturiert werden, dass sie anschließend mit Hilfe einfacher Boole’scher Operatoren (z. B. »und«, »oder«, »nicht«) auf konkrete Fragestellungen hin gut genutzt werden können. Je leistungsstärker die AI Engine, desto schneller können größere Datenmengen mit einfacheren Analyse-Queries zuverlässiger ausgewertet werden. Die hier verwendete AI Engine von Talkwalker besteht aus einer Vielzahl von komplexen Software-Elementen: Big Data, Machine Learning, NLP Natural Language Processing, OCR optische Zeichenerkennung, Bilderkennung, Sentiment Analyse etc. Wir haben für diesen Text im Vergleich von Dokumenten en aus Leitmedien, Regionalzeitungen und Twitter, die mindestens einen Aspekt des Ukrainekriegs thematisieren, relativ einfache deskriptive Auswertungen durchgeführt, z. B.:

- wie oft wurde die Forderung nach Kampfpanzerlieferungen thematisch

- wie oft wurden Eskalationspotentiale thematisch

- welche Parteien wurden im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg wie oft genannt

- welche Expertinnen wurden im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg wie oft genannt

- und wie stehen diese Nennungen im Vergleich zu anderen Parteien etc. –

- wie verändern sich diese Nennungen im Verlaufe der Zeit

- wie unterscheiden sich die Nennungsmuster in den einzelnen Medien-Kanälen Im Text ist aus Gründen der Lesbarkeit jeweils nur die Anzahl der Nennungen angegeben (analog zur Mainzer Studie).

Weitere Ausführungen unter:

https://www.talkwalker.com/blog/talkwalker-ai-engine-how-does-ai-work

https://www.talkwalker.com/blog/future-of-ai-marketing

https://www.talkwalker.com/marketing-essentials/glossary-of-artificial-intelligence-definitions

Die Akteure

Dass besonders in Krisenzeiten den Leitmedien die jenseits der Spitzenpolitik oder des »politischen Berlins« existierende Welt aus dem Blick gerät, haben die inhaltsanalytischen Studien zu den drei großen Krisenereignissen der letzten Jahre – der »Flüchtlingskrise«, der Coronapandemie und des Ukrainekriegs – gezeigt. In schöner Einhelligkeit galt da jeweils der Löwenanteil der Aufmerksamkeit den sogenannten Spitzenpolitikern, obwohl in allen drei Krisenfällen die soziale und politische Wirklichkeit durchaus auch von anderen Akteurgruppen gebildet wurde: Landräte, Hilfsdienste, Polizei, Ehrenamtliche, Rechtsradikale und Flüchtlinge im ersten Fall; Krankenhaus- und Pflegepersonal, Wissenschaftlerinnen, Bürgerinnen und Querdenker im zweiten; Militärs, Politik- und Rechtswissenschaftler, Waffenindustrie und Energiewirtschaft im dritten – um nur einige zu nennen. Die Leitmedien interessiert bei alldem vorrangig wiederum »das politische Berlin«.3

Im Kontext des Ukrainekriegs, immerhin ein Ereignis mit globaler Wahrnehmung und Wirkung, passiert es daher, dass einer FDP-Abgeordneten mehr mediale Aufmerksamkeit zuteilwird als etwa den Regierungschefs so kleiner Länder wie Indien, Brasilien oder Südafrika, in denen nun aber die Motive und Ziele der westlichen Länder im Ukrainekrieg ganz anders bewertet werden als in diesen Ländern selbst.

Ein gerade veröffentlichter Bericht zu Umfragen in westlichen und nicht westlichen Ländern unter Leitung von Timothy Garton Ash, Ivan Krastev und Marc Leonhard kommt zu dem Ergebnis, dass von der westlichen Perspektive abweichende Sichtweisen keineswegs nur in der jeweiligen »Spitzenpolitik« anzutreffen sind, sondern auch in den Bevölkerungen – und da wird in vielen Ländern die Rolle des Westens im Ukrainekrieg einmal mehr als Beleg für dessen Arroganz betrachtet. Der Bericht des European Council on Foreign Relations mit dem Titel »United West, divided from the rest: Global public opinion one year into Russia’s war on Ukraine« wird von Marc Leonard so resümiert: »Das Paradoxe am Krieg in der Ukraine ist, dass der Westen zugleich geeinter und weniger einflussreich in der Welt ist als je zuvor.«

Solche Befunde sind von erheblicher Bedeutung etwa für die Einschätzung, wie wirksam die Sanktionen gegen das Regime Putins sind, aber man findet zu solchen Themen wenig in den Leitmedien. Dagegen betonen diese intensiv die Einheit des Westens und der EU, was erstens die erheblichen und diversen Differenzen etwa zwischen Polen, Ungarn, den baltischen Staaten und Südeuropa überblendet und zweitens ebendie Rolle des Westens in der Sicht des Restes der Welt weitgehend ignoriert. Dagegen wird die numerisch überwältigende Zustimmung zu UN-Resolutionen gegen den russischen Angriffskrieg stark hervorgehoben, meist ohne darauf hinzuweisen, dass die Bevölkerungen der Länder, die dagegen gestimmt oder sich enthalten haben, immerhin die Hälfte der globalen Population ausmachen.4

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass weder die Abfuhr, die der brasilianische Präsident Lula dem deutschen Bundeskanzler bei dessen Ersuchen nach Unterstützung für die Ukraine erteilte, noch etwa Diskussionsbeiträge aus den USA, Afrika, Asien oder Indien im deutschen politischen Journalismus eine prominente Rolle spielen. Und dass die breitbeinig vorgetragene werte- und regelbasierte Außenpolitik, die der Westen gern für sich in Anspruch nimmt, aus Sicht nicht westlicher Länder als doppelzüngig und unglaubwürdig betrachtet wird, sollte schon deshalb ein Gegenstand des politischen Journalismus sein, weil das noch kriegsentscheidend werden könnte. Man denke da an die Rolle, die China oder der Iran in Sachen militärischer Unterstützung Russlands spielen können. Oder an die wirtschaftliche Unterstützung des Aggressors, wo Energieimporteure wie Indien dafür sorgen, dass die westlichen Sanktionen die russische Wirtschaft nicht entfernt in dem Maße beeinträchtigen, wie man sich das erhofft hatte.

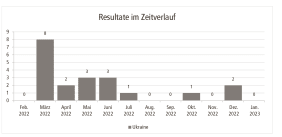

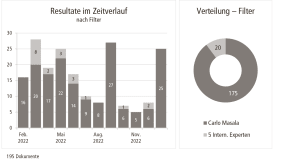

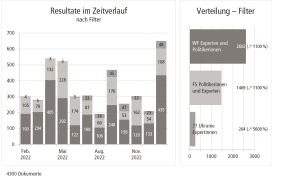

Aber alles dies vermisst man bei der Lektüre deutscher Leitmedien ebenso sehr, wie man sich über die Überpräsenz der kriegshalber in der Ökonomie der Aufmerksamkeit nach oben gespülten Politiker wie Roderich Kiesewetter (CDU) oder Experten wie Carlo Masala von der Münchener Bundeswehruniversität wundern kann, die vor dem Februar 2022 in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt und medial unbeachtet waren. Um sich ein Bild von den militärischen Bedingungen und internationalen Verflechtungen des Kriegsgeschehens machen zu können, wären Gastbeiträge internationaler Militärs und Wissenschaftlerinnen, wie sie etwa in der Financial Times oder im Guardian zu finden sind, sicher hilfreich. Autoren, deren Analysen andernorts als wichtig betrachtet werden, wie etwa Ivan Krastev, Gideon Rachman, David Remnick, Keith Gessen oder Chandran Nair, sucht man in den deutschen Leitmedien meist vergeblich: Über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg finden sich in den deutschen Leitmedien ganze 20 Texte, in denen diese Autoren erwähnt werden oder die von ihnen verfasst wurden.

Wenn man diese Menge mit jener der deutschen Expertinnen und Experten, die in den Medien mit ihren Expertisen zum Ukrainekrieg auftreten, vergleicht, rangiert die komplette Gruppe der Genannten auf Platz 34 in allen Medien-Channels – in den Leitmedien kommt sie immerhin auf Platz 28, zwischen Herfried Münkler (der erst im Februar 2023 zu großer Form aufgelaufen ist) und Klaus von Dohnanyi.

Besonders instruktiv wird das Fehlen einer internationalen Perspektive im Vergleich der genannten fünf Autoren z. B. mit dem zu ganz unverhoffter Prominenz gelangten Carlo Masala (absolut) und relativ (Prozentanteil pro Monat) – im Pferdesport würde man hier neun Längen Vorsprung verzeichnen.

Noch dramatischer fällt der Vergleich der »Fünf« mit den Nennungen der waffenfordernden Expertinnen und Experten (Masala, Gressel, Major, Neitzel, Zorn, Ramms, Reisner, Schlögel, Münkler) aus: Da ist die internationale Perspektive so winzig, dass man sie kaum noch sehen kann.

Solche Provinzialisierung der Betrachtung ist freilich nichts Neues, sie kommt nur im Zusammenhang des Krieges noch einmal stärker zur Geltung. Im vergangenen Jahr hat Marc Engelhardt unter dem schönen Titel Das Verblassen der Welt eine Studie veröffentlicht, die das allmähliche Verschwinden des Auslands aus dem politischen Journalismus dokumentiert: So wurde 100 000-mal in den vergangenen zehn Jahren über ganze acht Staaten in 23 deutschen Zeitungen berichtet, über 34 Staaten hingegen weniger als fünfzigmal, über viele überhaupt nicht.5 Das liegt, wie im Buch Die vierte Gewalt ebenfalls ausgeführt, an Einsparungen bei den Korrespondenten, den Mitteln für Recherchen, Entfall von Auslandsseiten und Sendeplätzen etc. Wenn daher nicht selten zutreffend ist, dass »Auslandsberichte an deutschen Schreibtischen geschrieben« werden, wie Engelhardt sagt, muss man sich über die selektive Sicht auf den Krieg zwar nicht wundern – aber gerade das wäre doch ein Grund dafür, wenigstens mehr internationale Gastbeiträge zu drucken.

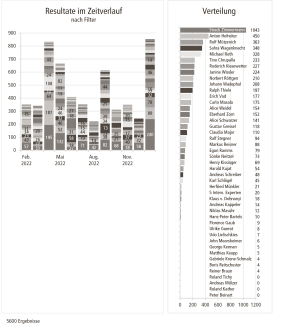

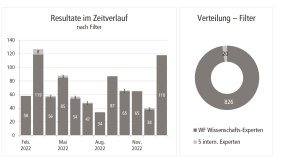

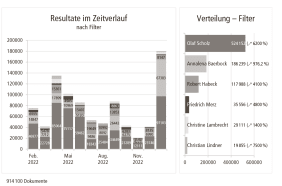

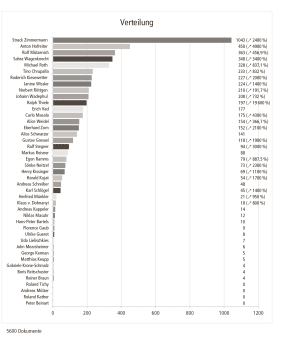

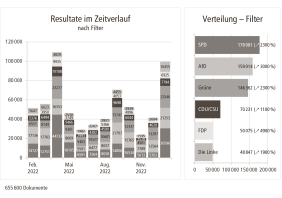

Bleiben wir an dieser Stelle gleich mal bei den politischen Akteuren und den Experten, die in den deutschen Leitmedien prominente Rollen spielen. Unsere Inhaltsanalyse, deren Basis wie gesagt 107 000 Texte aus den Leitmedien über den Zeitraum vom 1. 2. 2022 bis 31. 1. 2023 bilden, zeigt eine interessante Rangfolge. Unter den politischen Akteuren hat in den Leitmedien (wenig verwunderlich) der Bundeskanzler die weitaus meisten Nennungen in der Ukraine-Berichterstattung (13 900), gefolgt von Robert Habeck (5000) und Annalena Baerbock (4000). Deutlich dahinter rangieren Christian Lindner (2500), die inzwischen zurückgetretene Christine Lambrecht (2100) und der Oppositionsführer Friedrich Merz (2000).

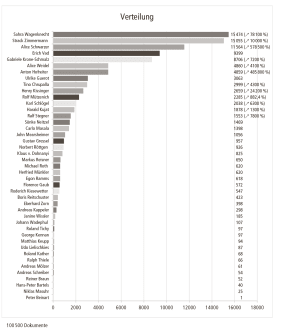

Auf Twitter sieht das deutlich anders aus:

Olaf Scholz liegt hier noch deutlicher an der Spitze (57,4 Prozent aller Nennungen im Vergleich zu 47 Prozent in den Leitmedien). Auf Platz 2 liegt aber jetzt Baerbock (20 Prozent) – deutlich vor Habeck (13 Prozent). Friedrich Merz kommt bei Twitter auf Platz 4 statt 6. Den nimmt hier Christian Lindner ein. Mit 19 000 liegt er deutlich hinter Lambrecht (29 000 Dokumente).

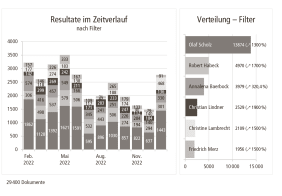

Schaut man sich die Riege der im Laufe des Kriegsgeschehens prominent auftretenden politischen Akteure und »Expertinnen und Experten« an (die etwa im Fall Kiesewetter oder Strack-Zimmermann durch ihre politischen Rollen im Verteidigungsausschuss gleichsam natürlichen Expertenstatus zugewiesen bekommen haben), sieht die Rangfolge der Nennungen in den Leitmedien so aus:

Interessante Unterschiede zwischen den Leitmedien und Twitter zeigen sich auch anhand der Personen, auf die in den Berichten und Kommentaren jeweils rekurriert wird: Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hat sich wie schon in den Vormonaten auch im Panzerdiskursmonat Januar mit 19 Prozent Erwähnung in allen Leitmedienartikeln den eindeutigen Spitzenplatz erobert, mit weitem Abstand gefolgt vom grünen Anton Hofreiter (8,4 Prozent) und dem Sozialdemokraten Rolf Mützenich (6,7 Prozent). Auf Twitter fällt die Rangreihe anders aus: Da liegen Sahra Wagenknecht und Strack-Zimmermann mit jeweils knapp über 15 Prozent vorn, gefolgt von Alice Schwarzer (11 Prozent) und Erich Vad (9 Prozent).

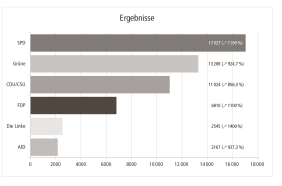

Wie sich die Diskurswelten unterscheiden, zeigt sich übrigens besonders drastisch in der quantitativen Rangfolge der thematisierten Parteien. In den Leitmedien und in den Regionalzeitungen dominiert die SPD über den gesamten Zeitraum, also auch im Januar, vor Grünen, CDU und FDP (dieses Ergebnis entspricht übrigens ebenfalls dem der Mainzer Studie). Die Linke und die AfD rangieren abgeschlagen zwischen vier und fünf Prozent der Nennungen.

Auf Twitter zeigt sich ein frappierend anderes Bild: Da liegt die AfD über den ganzen Zeitraum an zweiter Stelle zwischen SPD und Grünen, die Linke spielt ebenfalls nur eine marginale Rolle.

Leitmedien (12 Monate):

Twitter (12 Monate):

Vor dem Hintergrund dieser Befunde lässt sich festhalten, dass die Berichterstattung und Kommentierung der Zusammenhänge des Ukrainekriegs sowohl von den in Meinungsumfragen dokumentierten Haltungen in der Bevölkerung abweicht als auch von den Priorisierungen in einem sozialen Medium wie Twitter. Das kann theoretisch seinen guten Sinn haben, denn das professionelle Gefälle von Informations- und Wissensbeständen sowie Hintergrundwissen macht einen solchen Unterschied prinzipiell nachvollziehbar und auch wünschenswert. Aber eine solche Aussage setzt wiederum voraus, dass sich diese Informations- und Wissensvorsprünge auch in Form von Differenzierung und weiten informationellen Horizonten übersetzen – und damit nicht zuletzt in eine internationale Perspektive, die sich aber, wie gezeigt, als stark germano-, euro- und westzentriert erweist.

Eine genauere Analyse etwa darüber, von welchen Orten aus das konkrete Kriegsgeschehen von Korrespondentinnen berichtet wird, würde darüber hinaus Aufschluss darüber geben, was eigentlich in Bezug auf Geländegewinne, Verluste, Desertionen oder Rückzuge konkret gewusst wird und was in diesen Angelegenheiten nur Hörensagen ist, der wie Journalismus daherkommt. Insgesamt kann man jedenfalls sagen: Die Berichterstattung zu einem global wirksamen Ereignis wie dem Ukrainekrieg fällt in Deutschland unfassbar provinziell und geradezu fahrlässig monoperspektivisch aus – wozu übrigens passt, dass die meisten Ereignisse auf dem Schlachtfeld vom ominösen »britischen Geheimdienst« berichtet werden. Man fragt sich, ob die deutschen Geheimdienste wie der deutsche politische Journalismus vor allem an Deutschland interessiert sind. Und was sie eigentlich sonst so machen.

Panzerlieferungen

Deutet sich auf dieser Ebene eine, milde formuliert, erstaunlich einheitliche Begrenzung der Perspektive auf das globale Geschehen an, tritt die Einheitlichkeit der Berichterstattung und Kommentierung in der Frage der Waffenlieferungen sogar noch deutlicher zutage:

Schon die Mainzer Studie verzeichnet ein in dieser Hinsicht stark vereinheitlichtes Narrativ: »Dies betrifft insbesondere die Bewertung der unterschiedlichen Maßnahmen zur Beendigung des Krieges. Dass die militärische Unterstützung der Ukraine im Allgemeinen und die Lieferung schwerer Waffen im Besonderen in den meisten der untersuchten Medien als deutlich überwiegend sinnvoll und auch als sinnvoller als diplomatische Maßnahmen dargestellt wurden, ist angesichts der schrecklichen Bilder aus der Ukraine und der offensichtlich mangelnden Verhandlungsbereitschaft auf russischer Seite verständlich, überrascht in dieser Deutlichkeit aber dennoch«, resümieren Maurer et al.6

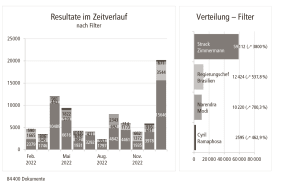

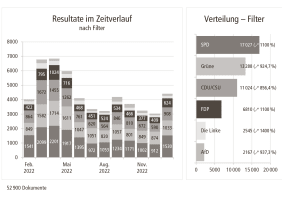

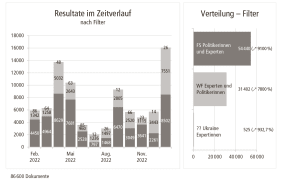

Wir würden sagen: Angesichts von Umfragen über die entsprechenden Auffassungen zum selben Thema in der Bevölkerung, die eben durchgängig ein eher polarisiertes Bild zeigen, ist das gerade nicht verständlich, sondern zeigt die Medienschaffenden in einer spezifischen Diskursgemeinschaft, die eine Auffassung teilt und kommuniziert. Da wir die Möglichkeit haben, den Fortgang dieses Diskurses bis Ende Januar 2023 nachzuzeichnen, können wir belegen, dass die in der Mainzer Studie festgestellte Einheitlichkeit der Deutung keineswegs schwindet, sondern sich im Gegenteil noch vertieft. Besonders die mediale Debatte im Januar 2023 über die Frage der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine zeigt eine Kulmination der Forderung, dass der Kanzler die Lieferung beschließen müsse. Dabei stieg auch die Zahl der negativen Attribuierungen seines »Zögerns« sehr stark an. Der »Zögerer-Vorwurf« gegen Scholz wurde im Januar in den Leitmedien um den Faktor 3.5 häufiger erhoben als in den elf Monaten davor. Zeitgleich nimmt die Thematisierung von Risiken wie einer Entgrenzung des Krieges oder einer Eskalation zum Atomkrieg im Januar 2023 signifikant ab.

In den Monaten April / Mai 2022 lag der Anteil der Beiträge in den Leitmedien, in denen nicht nur über die Lieferung von schweren Waffen diskutiert wurde, sondern auch über die möglichen Eskalationsrisiken, nämlich die Risiken eines Dritten Weltkriegs oder eines Atomkriegs, bei 12 Prozent (303 von 2500 Dokumenten). Im Oktober wurden die Eskalationsrisiken sogar in 17 Prozent der Beiträge zur Frage der Waffenlieferungen mit thematisiert (im Durchschnitt der Monate Februar bis Dezember 2022 betrug dieser Anteil 11 Prozent). Im Januar schwoll die Diskussion über die Lieferung schwerer Waffen deutlich an (November / Dezember 1200 Dokumente / Monat, Januar 2800 Dokumente), aber der Anteil jener Texte, in denen auch die Eskalationsrisiken »Dritter Weltkrieg / Atomwaffeneinsatz« mit thematisiert wurden, sank im selben Zeitraum zugleich um die Hälfte.

Dass diese Tendenz nicht dem Meinungsbild in der Bevölkerung entsprach, zeigen die zeitgleichen Umfragen – der ARD-Deutschlandtrend vom 19. 1. verzeichnete 46 Prozent Befürworter und 43 Prozent Gegner der Kampfpanzerlieferungen, das RTL / ntv-Trendbarometer kam auf 44 Prozent der Befragten für Panzerlieferungen und 45 Prozent dagegen, das ZDF-Politbarometer auf 54 versus 38 Prozent. Hier befürchteten aber 48 Prozent eine erhöhte Gefahr der Entgrenzung des Krieges. Wir können das viel eindeutigere Meinungsbild aufseiten der leitmedialen Journalistinnen und Journalisten, das übrigens in den Regionalzeitungen sehr ähnlich ausfällt, auch mit der Entwicklung der Debatten über die Lieferung von schweren Waffen und über die Eskalationsrisiken auf Twitter kontrastieren und sehen dort ein Bild, das den Meinungsumfragen stärker entspricht.

Über den Zeitraum von 12 Monaten wurden zum Thema der Lieferung von schweren Waffen insgesamt 1,1 Millionen Twitter-Beiträge publiziert, die von 120 000 verschiedenen Autorinnen und Autoren stammen. Dabei fällt auf, dass – im Gegensatz zu den klassischen Medien – die Zahl der Twitter-Dokumente zum Thema »Schwere Waffen« bzw. »Kampfpanzer« im Januar 2023 gegenüber den vorangegangenen elf Monaten noch massiver, nämlich um das Fünffache, zunahm. In den ersten elf Monaten waren es bei Twitter jeweils monatlich rund 67 000 Dokumente, in denen das Thema »Schwere Waffen« vorkam. Im Januar 2023 sind es 346 000 – mehr als das Fünffache.

Aber auch beim Anteil jener Twitter-Dokumente, die die Eskalationsrisiken (Atomkrieg, Dritter Weltkrieg) thematisierten, finden wir eine völlig andere Entwicklung als in den Leitmedien. Was besonders auffällt: Der Anteil jener Twitter-Dokumente, die die Eskalationsrisiken Atomkrieg und Dritter Weltkrieg thematisierten, nahm im Januar nicht wie in den Leitmedien ab, sondern massiv zu – im Vergleich mit dem Durchschnitt der Monate Februar bis Dezember 2022 von 20 500 auf 48 000 Beiträge (in den Leitmedien sank deren Anteil, wie gesagt, um 50 Prozent).

Ebenso gewaltige Unterschiede zwischen Leitmedien und Twitter finden sich, wenn es um die Expertinnen und Experten geht, die sich zur Frage der Lieferung schwerer Waffen und Kampfpanzer geäußert haben. Wenn man diese nach Befürwortern, Skeptikern und Ambivalenten differenziert, ergibt sich das Bild, dass die Befürworter in den Leitmedien zu 60 Prozent vorkommen, die Skeptikerinnen und Skeptiker hingegen nur zu 34 Prozent (die übrigen sechs Prozent gehören zur Gruppe der Ambivalenten).

Auf Twitter ist es genau umgekehrt: die skeptischen Expertinnen und Experten rangieren bei 64 Prozent aller Erwähnungen, die Befürwortenden bei 35 Prozent. (Diese Analyse basiert auf 85 000 Twitter-Beiträgen von 32 000 verschiedenen Autorinnen und Autoren).

In den Leitmedien nimmt die Verhandlungs- / Waffenstillstandsdebatte laufend ab. Auf Twitter stagniert diese Debatte ebenfalls, aber auf einem deutlich höheren Niveau (55 Prozent) – und steigt im Januar gar auf 156 Prozent.

Fazit

Wenn man diese Befunde zusammen mit den Umfragen betrachtet, kann man gesichert sagen, dass der Diskurs, der in den Berichterstattungen und Kommentaren der Leitmedien zum Ukrainekrieg stattfindet, die Meinungsund Diskurslandschaft in der Bevölkerung nicht spiegelt. Auch wenn man hier noch einmal daran erinnern kann, dass es durchaus ein informationelles und argumentatives Gefälle zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung geben kann und soll, scheint hier doch aufseiten des politischen Journalismus der Anspruch durch, die politische Debatte über diesen Fall von Krieg und Frieden leiten zu wollen. Damit wäre dem Journalismus eine Rolle zugewiesen, die ihm demokratietheoretisch nicht zukommt: von der kritischen Berichterstattung und Kommentierung hin zum politischen Aktivismus, von der Kontrolle zur Beeinflussung.

Zusammen mit der beschriebenen Tendenz zur Verfertigung eines einheitlichen Narrativs in Bezug auf den Ukrainekrieg ist diese Übergriffigkeit besonders fatal. Die Sozialpsychologie des Gruppendenkens (Irving Janis) hat ja zur Genüge gezeigt, wie schnell sich bestimmte Deutungen in Gruppen, deren Mitglieder sich wechselseitig bestärken, verfestigen und wie intensiv dann abweichende Meinungen zurückgewiesen und ausgegrenzt werden. Dieses Phänomen hat schon einmal, nämlich im Zusammenhang der Kubakrise, beinahe in den Dritten Weltkrieg geführt. John F. Kennedy hatte seither darauf geachtet, dass in seinen Expertengremien immer auch Leute saßen, die fachfremd waren und die Perspektiven der Gruppe nicht automatisch teilten oder übernahmen. Desgleichen verfahren militärische und andere professionelle Krisenstäbe, und zwar aus dem guten Grund, dass es höchst gefährlich ist, vorhandene Entwicklungsmöglichkeiten eines Geschehens deswegen zu übersehen, weil alle Beteiligten dieselbe Perspektive haben.

Umso problematischer erscheint gerade im Zusammenhang einer Krise, in der es buchstäblich um Leben und Tod und um erhebliche Eskalationsrisiken geht, die freiwillige und intentionale Selbstbeschränkung der Leitmedien auf die Erzählung einer Geschichte, die sie selbst zwar mit Wohlgefallen hören, die aber das Geschehen nicht entfernt in seiner ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit adressiert. Schlimmer noch: Abweichende Lesarten und Versuche, den beschränkten Diskurs zu erweitern, werden oft unisono mit einer geradezu schäumenden Diskreditierung belegt. Man kann ja zum Beispiel vom »Manifest für Frieden« von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer halten, was man will – aber die Empörung darüber, dass zwei Personen öffentlich zur Geltung bringen, dass sie es für möglich halten, dass verstärkte Waffenlieferungen nicht die einzige außenpolitische Option sind, erscheint gemessen am Anlass geradezu grotesk und sagt mehr über die mediale Landschaft aus als über den Sinn oder Unsinn des Manifestes.

An der seit Kriegsbeginn stattfindenden normativen Umformatierung zentraler gesellschaftlicher Ziele und zivilisatorischer Minima – von Frieden auf Rüstung, von Klimapolitik auf Verteidigungspolitik, von diplomatischen Konfliktlösungsstrategien auf militärische – hat der politische Journalismus, wie unsere Befunde zeigen, jedenfalls einen guten Anteil. Bleibt zu hoffen, dass die große Eskalation eines entgrenzten Kriegs oder eines Atomkriegs auch dann ausbleibt, wenn so viele ihre Aufgabe darin zu sehen scheinen, sie herbeizuschreiben.

Fußnoten und Quellenangaben

1 Franz Ronneberger: Integration durch Massenkommunikation. In: Ulrich Saxer (Hg.): Gleichheit oder Ungleichheit durch Massenkommunikation? Öhlschläger, München 1985, S. 3 – 18, S. 14.

2 Richard David Precht & Harald Welzer: Die vierte Gewalt. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. S. Fischer, Frankfurt am Main 2022.

3 Michael Haller: Die Flüchtlingskrise in den Medien. Tagesaktueller Journalismus in den Medien zwischen Meinung und Information. Otto-Brenner-Stiftung, München 2017; Carsten Reinemann / Marcus Maurer: Einseitig, unkritisch, regierungsnah? Eine empirische Studie zur Qualität der journalistischen Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Rudolf-Augstein-Stiftung, Hamburg 2021.

4 Kai Ambos: Doppelmoral. Der Westen und die Ukraine. Westend, Berlin 2022.

5 https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_ Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AP53_Kurzfassung_Auslandberichterstatttung. pdf

6 Marcus Maurer / Pablo Jost / Simon Kruschinski / Jörg Haßler: Fünf Jahre Medienberichterstattung über Flucht und Migration, 2021, S. 21. Policy_Paper_Migration. indd (stiftung-mercator.de); Marcus Maurer / Pablo Jost / Jörg Haßler: Die Qualität der Medienberichterstattung über den Ukraine-Krieg. Otto-Brenner-Stiftung, Frankfurt am Main 2023.

Harald Welzer

Harald Welzer, geboren 1958, ist Sozialpsychologe. Er ist Direktor von FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit und des Norbert-Elias-Centers für Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg. In den Fischer Verlagen sind von ihm u. a. erschienen: »Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden«, »Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird«, »Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen«, »Nachruf auf mich selbst. Die Kultur des Aufhörens« und – gemeinsam mit Richard David Precht – »Die vierte Gewalt. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist«. Seine Bücher sind in 21 Ländern erschienen.

Leo Keller

Leo Keller, geboren 1948 in Basel, studierte an der ETH Zürich Chemie und Naturwissenschaften und gründete und leitete von 1980 – 1995 die Umwelt-Unternehmensberatung Ökoscience AG. Seit dem Jahr 2000 gehört er zu den Pionieren im Bereich der Semantic Web Intelligence. Zusammen mit Physikern entwickelte er eigene Semantic Intelligence Systeme, die die Nut- zung der unstrukturierten öffentlichen Internetdaten (OSINT Open Source Intelligence) erlaubt. Diese Technologien nutzt er seither für verschiedenste Kunden und Projekte. So untersuchte er auch während der Geflüchtetenkrise 2015 / 16 die Meinungsvielfalt und deren Veränderungen in den Deutschen Medien und den Sozialen Medien.